Prima parte Si può dire che la sua vera vita fosse iniziata in quel drammatico pomeriggio di giugno del 1940. Fino ad allora, a soli tredici anni, la sua esistenza era trascorsa senza eventi memorabili. Ricordava, certo, le attese gioiose dei giorni di festa, quando accompagnava il padre, sempre elegante e distinto, nella piazza vicina, dominata da una fontana architettonica animata dal chioccolio delle anatre. Altre esperienze, altre sensazioni, altre emozioni non avevano segnato la sua giovane età. C’era stato un anno scolastico particolarmente brillante, culminato nella doppia soddisfazione di un generoso premio in denaro e di un salto di classe, che gli aveva permesso di conseguire la licenza di avviamento professionale con un anno di anticipo. Per il resto, la sua quotidianità era stata fatta di consuete passeggiate con gli amici, innocenti marachelle da ragazzo, qualche partita a carte o a pallone, e nulla più che meritasse di essere impresso nella memoria.

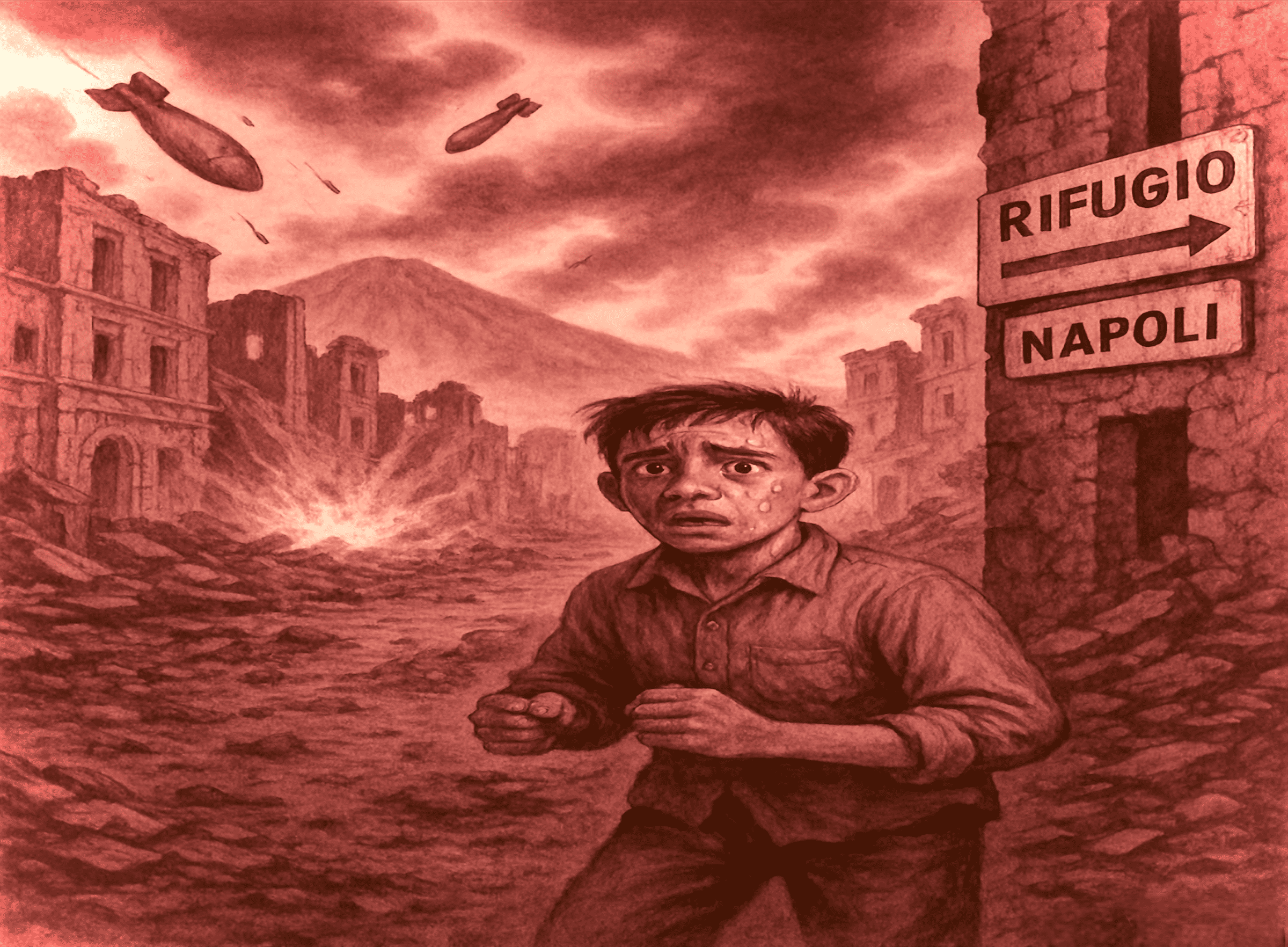

Quel pomeriggio di giugno segnò una svolta cruciale nelle vite di tutti, e in modo particolare nella sua, quella di un ragazzo appena adolescente. Il suo carattere piuttosto introverso e la sua spiccata sensibilità d’animo gli permettevano di percepire, anche attraverso i dettagli più sottili, le sensazioni e le preoccupazioni degli adulti. Le assorbiva profondamente, sentendo il peso dei momenti difficili che costellano una normale esistenza. Cosa accadde dunque in quel drammatico pomeriggio di giugno? L’Italia entrò in guerra al fianco della Germania, schierandosi contro la Francia e l’Inghilterra. Un periodo di tristezza si profilava inevitabilmente all’orizzonte per tutti. Nonostante l’ottimismo diffuso, i primi segnali di ciò si manifestarono pochi giorni dopo. Iniziarono i bombardamenti notturni degli aerei inglesi sulla città di Napoli. Sebbene i danni materiali fossero inizialmente modesti, costringevano la popolazione a rifugiarsi in ricoveri sotterranei inospitali. Spesso si era costretti a trascorrervi la notte, sottraendo ore preziose al sonno.

A lungo andare, questa privazione avrebbe avuto un impatto negativo sul fisico e sulla psiche, specialmente degli adolescenti, i quali, trovandosi in una fase delicata di crescita fisica e psichica, erano particolarmente vulnerabili a tale rischio. La mancanza di riposo notturno si sommava alla frugalità dei pasti, poiché ben presto si fecero sentire la scarsità e la bassa qualità degli alimenti primari. Fu in quel periodo che nacquero le cosiddette “tessere annonarie”, un sistema di razionamento dei principali beni di consumo quotidiani come pasta, pane, latte e simili. La qualità di questi cibi peggiorò gradualmente e la loro composizione subì un progressivo deterioramento, con l’utilizzo di materie prime scadenti, sia a causa degli elevati costi imposti dalla guerra, sia per la crescente diffusione di speculatori, contrabbando e mercato nero, che permisero a individui senza scrupoli di accumulare ingenti fortune. Questi si guadagnarono anche il disonorevole appellativo di “profittatori di guerra”.

Gli eventi di quel tempo, specialmente quelli legati al conflitto vero e proprio, evolvevano verso una spirale sempre più terrificante, culminando nella quotidiana e orribile visione di cadaveri per le strade, sfigurati dall’orrore del terrore, con gli arti scomposti in posizioni innaturali, quasi a rappresentare un’impossibile difesa contro eventi parossistici provenienti dal cielo, che colpivano con tragica fatalità. Gli eventi descritti iniziarono a intensificarsi con l’audacia crescente degli incursori britannici, le cui incursioni diurne divennero possibili grazie alla debolezza delle nostre difese antiaeree. Questi eventi raggiunsero il loro culmine drammatico con l’ingresso in guerra degli Stati Uniti d’America, come sarà approfondito nel seguito della narrazione. I primi anni del conflitto sembrarono inizialmente favorire le potenze dell'”Asse Roma-Berlino”, a cui si unì successivamente Tokio con l’entrata in guerra del potente Giappone. La formidabile macchina bellica tedesca dimostrava ovunque la sua inarrestabile potenza, occupando in poche settimane paesi come Olanda, Belgio e Lussemburgo, e in pochi mesi la stessa Francia. La sua imponente linea difensiva, nota come “linea Maginot”, crollò rapidamente sotto l’attacco massiccio dei carri armati tedeschi. L’Italia, pur non ottenendo alcuna vittoria significativa sul campo di battaglia, ebbe la soddisfazione di vedere i propri governanti partecipare alle trattative per la capitolazione della Francia. In quell’occasione, tuttavia, non ottenne altro che l’ostilità dei “cugini” francesi, che considerarono il suo intervento come un tradimento inaspettato da parte di quelli che ritenevano alleati di lunga data.

Dopo la capitolazione della Francia, il fronte di combattimento per l’Italia si spostò inizialmente in Africa settentrionale. Successivamente, l’attenzione si concentrò sulla vicina Grecia, che i nostri governanti, inebriati dalle facili vittorie altrui, attaccarono inaspettatamente alle spalle, sfruttando la contiguità con l’Albania. Sfortunatamente, su entrambi i fronti, il nostro paese non riuscì a ottenere alcun risultato significativo, né successi né piccole soddisfazioni locali. In quelle circostanze, emerse chiaramente la nostra debolezza militare e, soprattutto, la nostra scarsa propensione a sostenere sforzi bellici, sia a livello di strategia generale che di motivazione individuale dei soldati, più inclini alle apparenze che alla dura realtà del fronte. Ne conseguirono gravi sconfitte su tutti i fronti allora attivi. In Africa orientale si verificò una disfatta totale, con tutti i nostri contingenti che caddero prigionieri degli inglesi.

Anche sui fronti della Grecia e dell’Africa settentrionale subimmo pesanti sconfitte, e solo il tempestivo intervento delle armate tedesche ci evitò l’umiliazione di essere respinti in mare. Le commemorazioni di episodi di eroismo come Giarabub e l’Amba Alagi sono spesso considerate mera retorica, poiché è un fatto innegabile che il popolo italiano eccelle nella navigazione, ma non si distingue come popolo di guerrieri. Sia sul fronte greco che su quello iugoslavo, le forze italiane subirono sconfitte umilianti, rendendo necessario l’intervento degli alleati tedeschi per soggiogare quei popoli fieri in breve tempo. Questi eventi ebbero un impatto negativo su un ragazzo all’inizio dell’adolescenza, frantumando le illusioni di grandezza e potenza della “Patria” e le aspettative di una guerra lampo e di una facile vittoria dell’Asse. La situazione peggiorò ulteriormente con l’entrata in guerra degli Stati Uniti d’America. Nonostante una presunta inferiorità in termini di fierezza e patriottismo rispetto al popolo tedesco, gli Stati Uniti possedevano ingenti risorse economiche e finanziarie, vedendo nel prolungarsi del conflitto mondiale un’opportunità di crescita per la propria industria pesante. Alcuni, tra cui il nostro giovane protagonista, erano fermamente convinti che i vecchi negrieri americani avessero rivelato in quell’occasione la loro insaziabile avidità e le loro origini banditesche. Si diceva che avessero affondato le proprie navi passeggeri mercantili, attribuendone poi la responsabilità ai tedeschi.

Con questa losca e assassina manovra, l’opinione pubblica americana, nettamente contraria a un coinvolgimento nel conflitto, sarebbe stata costretta a cambiare opinione, e gli stessi neutralisti sarebbero diventati i più accaniti sostenitori dell’intervento statunitense nella Seconda Guerra Mondiale. Gli storici obiettivi avrebbero dovuto valutare l’interesse della Germania rispetto a un coinvolgimento degli Stati Uniti. L’interesse tedesco era tutto concentrato sul predominio in Europa, cosa di cui lo sciagurato Hitler non faceva mistero. Nell’euforia delle facili vittorie, si illuse di poter soggiogare la grande nazione sovietica, ponendosi nella storia persino al di sopra del grande Napoleone Bonaparte. Nonostante fosse ancora in vigore un trattato di reciproca neutralità tra Germania e Unione Sovietica, con il quale le due potenze si erano spartite la Polonia, le armate tedesche invasero improvvisamente la nuova frontiera. Questa mossa colse di sorpresa le forze armate sovietiche, permettendo ai tedeschi di ottenere rapide vittorie che li portarono in breve tempo quasi alle porte di Mosca e, a sud, fino alla lontana Stalingrado, ai piedi degli Urali.

Lì iniziò la loro ritirata, inevitabile a causa delle difficoltà logistiche nel mantenere avamposti così distanti e per la sfida rappresentata dai rigidi inverni russi, che in passato avevano già costretto alla resa altri condottieri e popoli guerrieri, persino più fieri e forti dei tedeschi. Per questo motivo, l’entrata in guerra degli Stati Uniti d’America non fu gradita ai tedeschi, che avevano ormai impegnato la maggior parte delle loro efficienti armate sul fronte russo. Naturalmente, i governanti italiani, ormai sottomessi e completamente vassalli della Germania, dovettero anch’essi attaccare la Russia sovietica, inviando al fronte la Divisione Julia, della quale, salvo rare eccezioni, non si ebbero più notizie. Fu con l’ingresso in guerra degli Stati Uniti d’America che iniziò per la città di Napoli il periodo più triste e doloroso, forse, di tutta la sua storia. Quasi ogni giorno, le fortezze volanti americane decollavano dalla vicina base di Malta per colpire la città. Incursioni rapide e devastanti riversavano tonnellate di bombe ad alto potenziale, con l’obiettivo di distruggere sia le infrastrutture militari e i rifornimenti diretti in Nord Africa, sia di fiaccare il morale della popolazione civile, già provata da anni di conflitto, spingendola a rivoltarsi contro l’alleato tedesco.

Questa strategia di bombardamento a tappeto, eseguita con spietata efficacia e senza distinzione di obiettivi, permetteva ai piloti americani di sganciare il loro carico mortale e allontanarsi rapidamente, eludendo il fuoco della contraerea nemica. Ben altro erano stati i bombardamenti inglesi, e ben altro si mostrarono successivamente quelli tedeschi. Entrambi erano protesi soprattutto ad arrecare danni alle strutture militari e logistiche ed i corretti piloti, veri uomini superiori moralmente e materialmente, restavano per ore intere nei cieli della città alla ricerca dei posti da colpire, all’epoca alquanto mimetizzati, scendendo poi in picchiata direttamente sull’obiettivo, mettendo a grave repentaglio la loro vita, ma risparmiando in massima parte le popolazioni civili. Erano uomini che avevano frequentato dure accademie militari, ove era stato loro, prima di tutto, insegnato il rispetto della vita umana, specie di quegli innocenti che non avevano alcuna colpa negli avvenimenti in corso, ma che erano costretti, loro malgrado, a subirne le tragiche conseguenze. Altra era l’educazione morale e la cultura della vita insegnata ai piloti americani, nei cui animi si risvegliava l’istinto dei vecchi avventurieri e criminali, che avevano fondato la grande nazione americana, sulla violenza e sulla distruzione delle povere popolazioni indigene locali, le quali nel giro di pochi decenni furono completamente distrutte. Abbandonando l’analisi storica della nascita e sviluppo della nazione americana, e ritornando alla nostra storia, occorre narrare le tragiche ore che seguirono l’entrata in guerra degli U.S.A. I bombardamenti sulla città di Napoli, che si erano avuti, salvo qualche rara eccezione, sempre durante le ore notturne, cambiarono improvvisamente strategia.

Gli americani scoprirono che quelli diurni erano più proficui e seminavano più morte e distruzione, perché le persone si trovavano in giro per la città, ai posti di lavoro, nelle scuole, negli ospedali e così via dicendo, e quindi gli effetti deleteri erano più efficaci ed i loro obiettivi segreti, che come accennato, erano rivolti al sollevamento delle popolazioni, sarebbero stati più facilmente raggiunti, come poi si verificò puntualmente. D’altra parte, che la descrizione che precede corrisponda alla verità dei fatti, è dimostrato dall’ultima operazione militare americana contro il popolo giapponese, che consistette, come è a tutti noto, con lo sganciamento di due bombe atomiche sulle due importanti città di Kagoshima e di Hiroshima, che costituirono un vero e proprio genocidio, e che avrebbero dovuto essere punite dai tribunali internazionali. Gli autori di quelle stragi hanno certamente a quest’ora pagato il fio della loro grave colpa, perché hanno dovuto rendere conto in un’ altra dimensione ed in un’ altra filosofia, dei loro orribili peccati. Ritornando questa volta veramente alla nostra narrazione, il primo letale bombardamento americano diurno sulla città di Napoli, si ebbe nel 1943. Era l’ora del vespro, quando la giornata lavorativa giungeva al termine per operai, impiegati, commercianti e lavoratori di ogni sorta. Lasciavano i loro posti di lavoro per far ritorno alle umili dimore, dove avrebbero atteso le ore notturne, pronte ad affrontare un secondo “turno” di fatica nei rifugi sotterranei, luoghi inospitali e umidi, ma che offrivano il conforto impagabile di ritrovarsi accanto ai propri cari, condividendo con loro il tragico destino di vita e di morte. Quella notte, tuttavia, un gran numero di uomini e donne, soprattutto uomini, non risposero alla chiamata notturna. Le bombe americane avevano prematuramente e brutalmente spezzato quelle vite di modesti lavoratori, falciandoli sulle strade dove, numerosi e ammassati, attendevano il tram che li avrebbe dovuti condurre tra le rassicuranti mura domestiche. Altri ancora furono mitragliati da aerei che scesero a bassa quota, mentre, impazziti e ignari, tentavano di sfuggire al terribile destino che li attendeva. La luce del crepuscolo era ancora sufficiente a illuminare lo scenario tragico che si presentò agli occhi dei “fortunati” sopravvissuti, se così si può dire. Membra dilaniate, teste recise, arti irrigiditi dalla morte, strade cosparse di cadaveri, urla strazianti di feriti componevano le scene più terrificanti che la mente umana possa immaginare. In questo scenario apocalittico, i superstiti continuavano a correre freneticamente in ogni direzione, spesso travolti dai veicoli militari che sfrecciavano per le strade in un inspiegabile andirivieni.

È indubbio che chiunque abbia assistito a scene così raccapriccianti ne porterà i segni indelebili nella mente e nel cuore per tutta la vita. Mentre per le vittime che avevano trovato la morte, e forse la pace, in quel tardo pomeriggio di dicembre, si concludeva una triste parentesi di vita sofferta, per i familiari sopravvissuti, che attendevano fiduciosi il ritorno dei loro cari, si apriva una parentesi ancora più dolorosa. Iniziò il peregrinare tra gli ospedali cittadini, le sale mortuarie degli stessi nosocomi, gli obitori, e il famigerato “tredici” di Porta Capuana, dove generalmente venivano depositati i cadaveri degli sconosciuti in attesa di parenti o amici che potessero identificarli. Spesso, per non dire sempre, il tragico giro si concludeva con il macabro riconoscimento che, per i poveri sventurati, segnava l’ingresso in una nuova e terribile realtà. Al dolore per la morte prematura del congiunto si aggiungeva la sensazione tangibile che una triste parentesi si era chiusa, ma che al suo posto se ne apriva un’altra più tragica: la mancanza di sostegno familiare fisico e morale, la penuria di risorse economiche e la prospettiva di un’esistenza ancora più misera e sofferta di quella appena trascorsa. Purtroppo, dopo quel drammatico pomeriggio di dicembre gli episodi narrati divennero sempre più frequenti e sempre più atroci. Il numero dei morti divenne spaventoso, così come spaventoso divenne il numero dei mutilati, degli storpi, di coloro che avrebbero perso la ragione e di chi si sarebbe trovato ferito mortalmente anche nell’anima, con la prospettiva per tutti di trascinare con sé per tutta la vita il tragico ricordo di quei giorni terribili. Le conseguenze della catastrofe causata da questi selvaggi bombardamenti a tappeto si fecero immediatamente sentire sui servizi, già precari, di una grande città come Napoli. Iniziò con l’interruzione della corrente elettrica, che immerse tutti i cittadini in un’oscurità totale, accentuando il buio interiore che già opprimeva molti. Successivamente, venne a mancare l’acqua, elemento essenziale per la vita. Le autorità (cosìddette) predisposero l’installazione di fontanelle stradali in diverse zone della città, dove i cittadini erano costretti a lunghe code quotidiane, anche più volte al giorno, per ottenere una bottiglia o al massimo una pentola del prezioso liquido.

Commenti

Ancora non ci sono recensioni.