Prefazione

Una storia dentro la storia, un’unica attesa vissuta dai due protagonisti in due modi e in due mondi opposti e insieme speculari: un’erma bifronte.

In un’ambientazione futuristica dall’atmosfera mistica e rarefatta, in cui si annullano i contorni di spazio e tempo, il protagonista, senza nome e senza età, viene catapultato dentro un’immensa sala d’attesa. In quel luogo-non luogo evanescente, sospeso e trascendentale, egli vive con pazienza la sua misteriosa attesa. Enigmatici personaggi satelliti si muovono come su un proscenio: alcuni di essi compaiono per definire il carattere del protagonista, poi scompaiono, e infine riaffiorano come deus ex machina nel finale della storia, rivelando la loro vera identità e disvelando legami.

Col suo numero eliminacode in mano, il protagonista di questa storia surreale, durante la sua attesa, assiste alla proiezione su un grande schermo di un film dal titolo Omnia tempus habent, un’altra storia di attesa con un’ambientazione questa volta molto realistica. La protagonista è la quarantenne Altea, che vive nell’attesa della dolce attesa, ma lo fa con ansia, attaccamento, struggimento.

La vita da una parte e la maternità dall’altra aspettano il proprio turno al di là e al di qua di uno schermo: due mondi, due realtà che alla fine convergeranno.

Attraverso il tema della maternità, nella sua accezione più estesa e in svariate sue implicazioni, vengono declinati temi universali come la preghiera, la speranza, l’attesa e le tante forme dell’amore: dalla tenerezza alla dipendenza affettiva, da chi colma i vuoti altrui a chi l’amore lo saccheggia o lo rifiuta.

Il viaggio – fisico e spirituale – della protagonista femminile verso la maternità passa attraverso l’Ucraina di una ventina d’anni fa ed esplora diverse dinamiche guidate dall’idea che la vita di ciascuno sia un riscatto di ancestrali crediti e debiti di felicità o di dolore. Solo nel susseguirsi delle generazioni si manifesta l’economia circolare dell’amore e i cerchi si chiudono in tempi lunghissimi.

La preghiera nasce nell’attesa, nella paura, nel buio dello sconforto. La speranza la illumina e, unendosi alla pazienza, diventa fede.

La nostra visione egocentrica ci fa misurare il tempo con la vita, con l’orologio, con le agende e i calendari. Con i capodanni, l’età anagrafica, i compleanni: sempre con i numeri.

Ma ogni cosa ha il suo tempo, anche l’ingiustizia e il dolore hanno un senso se si stacca lo sguardo da terra, se si allarga la visione e la percezione degli eventi e di ogni fenomeno.

Ce lo insegnano gli antichi Greci, che sagacemente usavano diversi termini per definire il tempo: c’era Chronos, il tempo cronologico e sequenziale, considerato in termini quantitativi; un tempo empirico e in continuo movimento, un moto rettilineo che procede in avanti: dal passato al futuro. Il tempo che – soprattutto nel vivere contemporaneo – sentiamo scorrere inesorabilmente, a prescindere da noi.

C’era il tempo Kairos, con una natura qualitativa, non misurabile; un tempo sfuggente, fatto di occasioni da cogliere e di opportunità da trasformare in azioni, senza rimandi o esitazioni.

Il tempo Aion si riferiva, invece, a un tempo eterno, trascendente e assoluto: immobile.

E infine il tempo Eniautos, fisso e definito, ciclico: un tempo che si identifica nei dodici mesi dell’anno.

In questa duplice storia, Chronos è il tempo che rende limitati e schiavi, Kairos è il tempo della fiducia, Aion è il tempo delle risposte ai perché.

Liberamente tratto da una storia vera, questo romanzo possiede una struttura narrativa sperimentale con un doppio filone: uno metafisico/surreale (nei capitoli dispari) e uno del tutto reale (nei capitoli pari). Viene così offerta anche la possibilità di una lettura autonoma, alternata, in quanto ciascuna storia – quella dentro la sala d’attesa e quella proiettata sullo schermo – possiede un’articolazione compiuta. Il finale unico, invece, rivelerà che si tratta di un solo intreccio con due diversi punti di vista.

Il mio auspicio è che la lettura di questa storia allarghi gli orizzonti sulle vicende della vita, rinnovi la speranza, riaccenda la fiducia. Si creda in una somma giustizia e in una compensazione anche indiretta, generazionale, delle mancanze e delle sofferenze.

Continua a leggere

Capitolo 1.

Numero 1810

Sala d’attesa

«Prego, si accomodi: si può sedere qui. Tenga, questo è il suo numero.»

1810.

«Milleottocentodieci? Mi scusi, ma più o meno quanto ci sarà da aspettare?»

«Mi dispiace, non so dirglielo. Io sono una semplice assistente. Quando dalla direzione diranno che è il suo turno, verrà chiamato con un altoparlante. Qui, si sa, è richiesta pazienza. E poi lei è parecchio in ritardo, credevamo che ormai non arrivasse più.»

«Le assicuro che non è dipeso da me questo ritardo.»

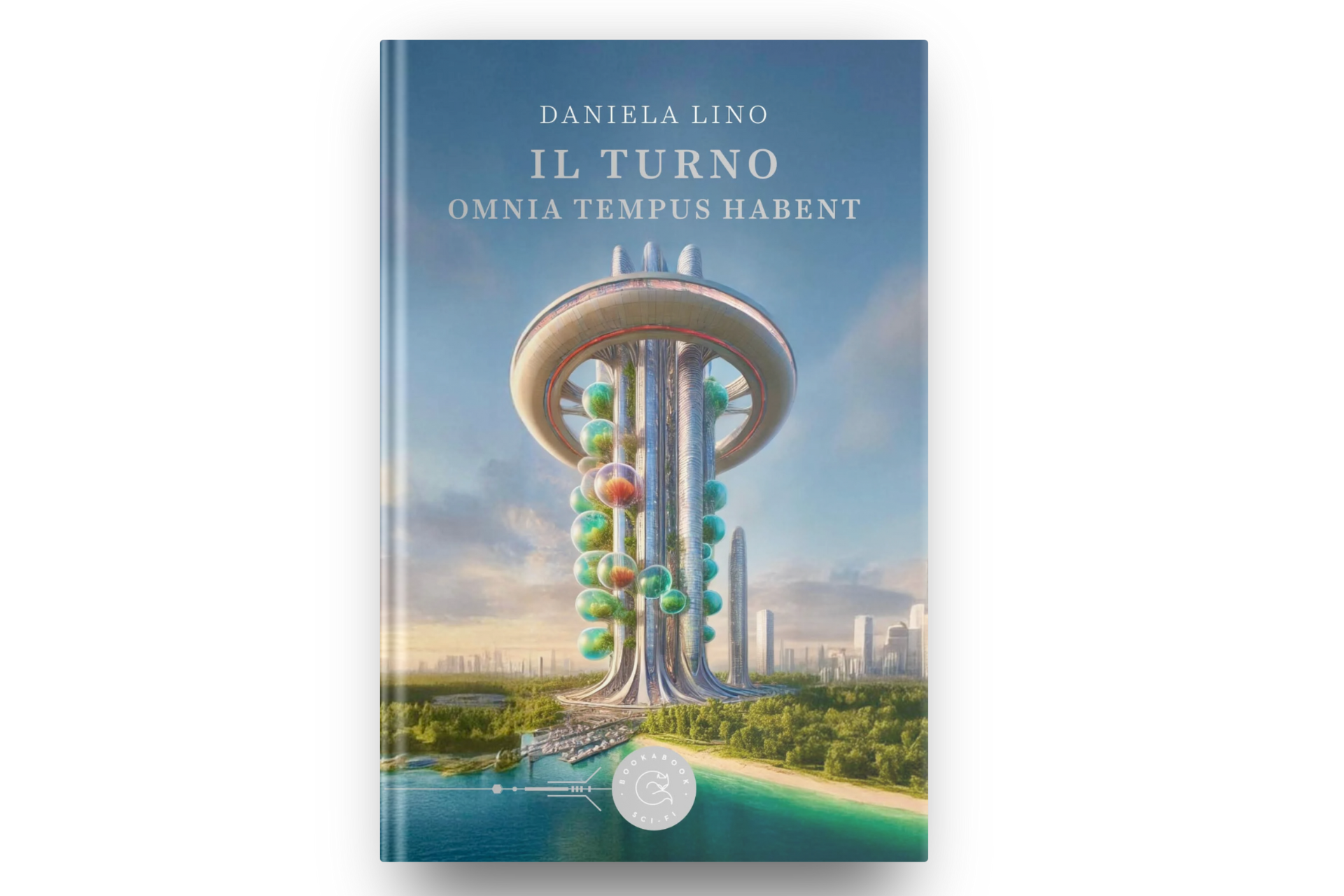

Per fortuna l’ambiente, seppure immenso, è accogliente e luminoso: si trova sull’attico del grattacielo più alto della città. Arrivare fin lassù è un’esperienza emozionante: l’ascensore schizza veloce come un razzo. Sarà forse la propulsione a idrogeno, ma la sensazione è quella di stare dentro un liquido sospinto da uno stantuffo dolce e insieme energico. Il Ritardatario, appena entrato, si muove con passo incerto, soggiogato dal panorama che riesce a carpire con la coda dell’occhio. Poi fa un giro attorno a se stesso e l’onnipotenza visiva gli dà un senso di dominio sul mondo intero. Peccato soffra di vertigini.

È incantato da queste architetture ardite generate da menti visionarie che, avventurandosi nella sfida contro le leggi strutturali e sfruttando senza pietà tutte le caratteristiche dei materiali, regalano spazi sensazionali all’umanità.

La materia si plasma per assecondare forme immaginate: è una sostanza che rende i pensieri costruzioni tattili. Quei contenitori giganti, a volte, possono trasformare un filosofo in un architetto e un architetto in un compositore di musiche impercettibili, che fanno vibrare note intime in chi li vive, li abita, li attraversa.

Il Ritardatario immagina i creatori di quegli involucri placentari come impavidi cavalieri di un’apocalisse spaziale, come demiurghi che avvolgono in membrane palpabili il vivere quotidiano, regolando le frequenze del benessere psico-fisico.

Non è solo il più alto, ma è anche il più avveniristico edificio dell’intera nazione; è una città verticale che svetta in mezzo alla città orizzontale. Tre volumi architettonici: due torri cilindriche vicine, una a sezione crescente verso l’alto e l’altra, speculare ma opposta, a sezione crescente verso il basso. In cima a questa torre, l’ultimo piano diventa il bellissimo ambiente in cui il Ritardatario si trova adesso. A vederlo dall’esterno sembra un disco volante che si amplia fino a fondersi con la torre più alta, quella con l’ascensore a razzo. Nonostante la sofisticatissima tecnologia dei giochi strutturali e dei materiali, l’edificio è in perfetta armonia col contesto.

Lo chiamano la Magnolia perché la torre più alta richiama un tronco d’albero e, al di sopra del disco volante in cui si trova il Ritardatario, la struttura si ramifica e termina con tantissime capsule semisospese di dimensioni e colori diversi, come dei frutti gelatinosi senza buccia in fase di maturazione.

Le due torri sorgono su un isolotto circondato dal mare e collegato alla terra da un istmo.

Lì è davvero sottilissimo il confine tra opera dell’uomo e creazione della natura.

Un’architettura organica in cui ogni parte è imprescindibile dall’altra, e il tutto da ogni singola parte.

Dall’esterno, tra i tanti edifici muti, la Magnolia è un edificio che parla e, al suo interno, è un edificio che canta, che avvolge e muove gli uomini come l’oggetto amato.

«River flows in you, di un compositore giapponese: Yiruma» gli risponde l’assistente, ricomparsa per accompagnare in sala due ragazzine, quando il Ritardatario le chiede che musica sia quella che si sente in sottofondo nell’ambiente.

«È vero, sembra di sentire proprio l’acqua che scorre, tra le note di quel pianoforte!»

L’assistente è una signorina molto carina: ha gli occhi a mandorla, forse è anche lei giapponese, ma lui non osa chiederglielo. Quando la intercetta deve centellinare e concentrare le parole, perché lei, coi suoi passetti rapidi e ravvicinati, non si ferma mai, proprio come le sue antenate fasciate nei kimono lucidi, con le infradito a zeppa e i calzini bianchi, o come le bamboline da carillon sempre sotto carica.

Lei però indossa un abitino bianco di cotone che le segna garbatamente i piccoli seni, la vita stretta e i fianchi. Porta scarpe basse e comode e i lisci capelli neri sono raccolti in uno chignon. Il trucco è molto leggero, il suo incarnato naturale pare quello di una bambola di porcellana.

È seria e professionale, ma quando muove le sue labbra rosee per proferire qualunque parola, emana una femminilità in bilico tra tenerezza e sensualità.

«Mi scusi, ma potrei almeno sapere a che numero sono arrivati? Giusto per regolarmi…»

«Mi dispiace, non lo so. Io sono solo incaricata di accompagnare le persone dall’ascensore a questa sala e poi alla porta d’uscita» risponde lei mentre fa spallucce e accenna un sorriso costernato. Lui frena l’impulso di abbracciarla, poi con lo sguardo cerca invano un display alle pareti o uno sportello informazioni.

Non vi è nulla di tutto ciò nell’intera sala. Neanche un orologio. Del resto, non ci sono pareti cieche, è un ambiente tutto finestrato e dalle vetrate si accede a un anello esterno, un bel balcone circolare che gira attorno al perimetro, quello che visto dall’esterno ricorda un disco volante.

Lui però non esce, solo pensare di affacciarsi da quest’altezza lo manda in apnea. In quell’ambiente curvo e circolare, gli unici riferimenti sono la porta d’ingresso e due porte girevoli sulla parete opposta: il centro è il solo punto rassicurante.

Così, il Ritardatario piazza proprio lì la sua poltroncina blu cobalto. La sceglie tra tante libere: diversi colori, design ergonomico, scocca in una lega leggera ma solida. Sono comodissime, hanno un ripiano richiudibile incorporato: un utile piano d’appoggio.

Vorrebbe amplificare il cono visivo dei suoi occhi per guardare tutto nell’insieme, per osservare i mille spunti offerti da questo ambiente: le persone, il panorama, i particolari interni. Nulla è casuale e, al di là delle apparenze, tutto è dinamico.

Mentre osserva, il suo sguardo punta dritto a due nuove arrivate: due ragazzine appena entrate dalla porta e accolte dall’assistente giapponese.

Pelle chiara, tratti somatici dell’Est, la più piccola indossa una gonna di velluto rosa con fiorellini colorati ricamati in rilievo, un odore speziato evapora dalla loro pelle mentre si muovono.

Hanno l’aria smarrita, si tengono per mano, guardano i numeretti consegnati loro dall’assistente. Li confrontano e sembrano perplesse: forse non sono numeri molto prossimi, chissà. La più grande simula un’espressione altera e sfidante, abbraccia la piccola con fare protettivo e, dopo averle sussurrato qualcosa all’orecchio, le consegna una bambolina tozza: sembra una matrioska. La piccola la prende e la ripone in una bustina blu che tiene in mano.

Non si somigliano molto, ma hanno colori, espressioni e un’intesa tali da indurre il Ritardatario a pensare che siano sorelle.

Le ragazzine si sentono osservate, lo fissano in modo interrogativo corrugando la fronte e indurendosi in volto. Lui sposta subito la traiettoria dello sguardo e lo dirige verso l’alto. La poltrona è reclinabile, la sala si oscura e su uno schermo gigante calato dal soffitto comincia la proiezione di un film.

In dotazione, nella tasca sul retro dello schienale della poltrona, un paio di occhiali per la visione in 3D.

Omnia tempus habent

TITOLI DI TESTA

Francesca Barsotti

1810: un numero importante per due storie che, sommate, ne fanno una. Se i conti non tornano, i calcoli sono superflui. Meglio affidarsi al Caso: lui sa sempre quando è il momento giusto, in questo caso alle 18:10, ora in cui Altea è diventata felice. La storia di un desiderio, di una donna con il nome di un fiore, della comparsa di due lineette a lungo attese. Una narrazione intrecciata e scorrevole che si sbroglia sul finale. Omnia tempus habent. Da leggere e rileggere, meglio se nel tardo pomeriggio insieme a una tazza di tè.