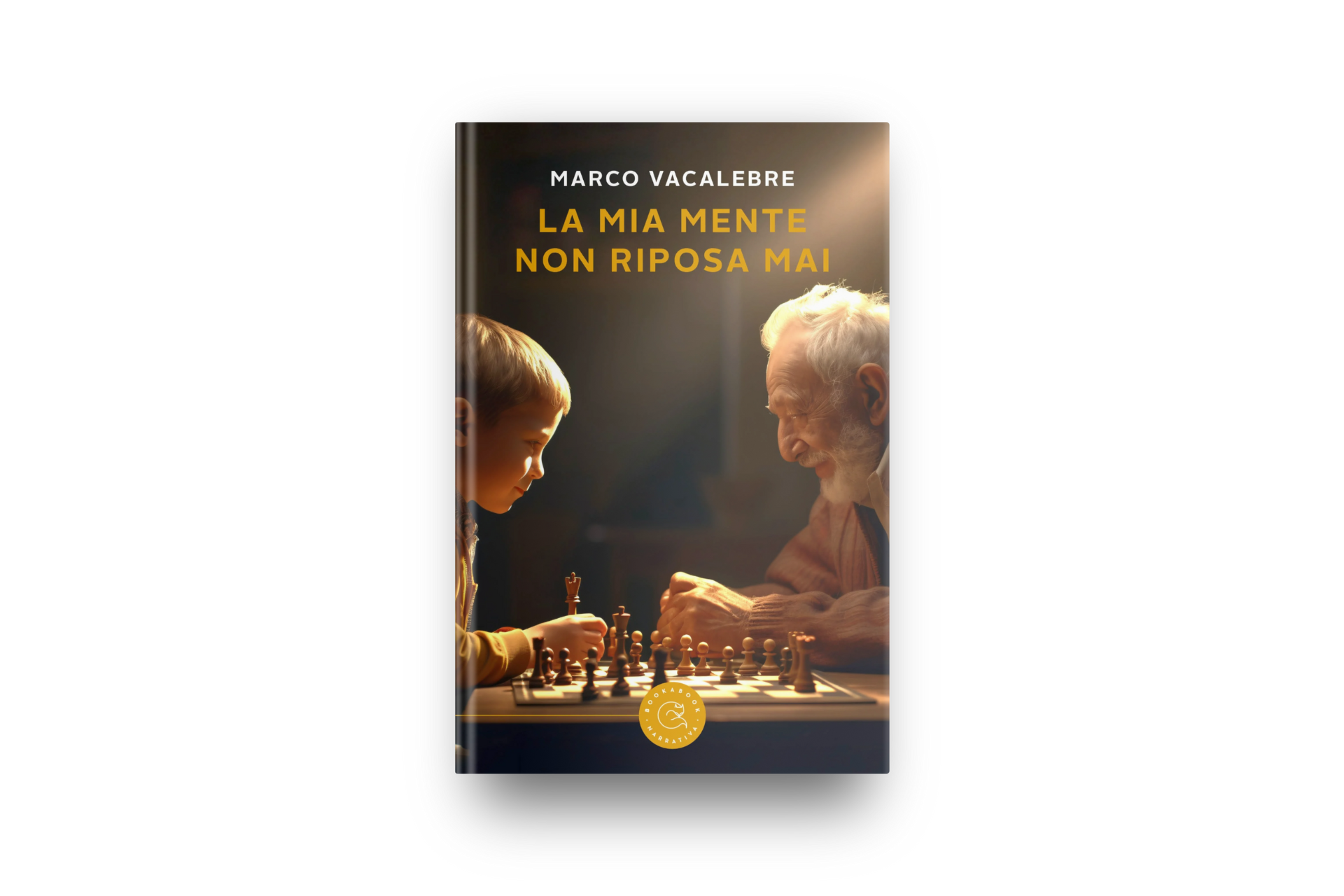

Carlo ha ottant’anni e una mente che non smette di pensare, ricordare, immaginare. In un letto d’ospedale, tra l’odore di disinfettante e la compagnia silenziosa di altri pazienti, rivive la propria vita come una lunga partita a scacchi, e quando una lettera inaspettata riapre il mistero sulla morte del figlio, la sua riflessione interiore si trasforma in una ricerca di verità.

Tra solitudine e dignità, ironia e malinconia, Carlo si muove su un confine fragile: quello tra memoria e oblio, tra la vita che resta e quella che se ne va. In un viaggio lucido e commovente, scoprirà che anche la mente più stanca può ancora giocare la sua ultima, decisiva partita.

La dignità

L’odore è sempre quello, nauseabondo. Anzi, penso peggiori di giorno in giorno. Quel misto di vecchio, stantio, acidulo che non fa che aumentare la depressione. O forse sono io che sono diventato insofferente e mi sembra che gli altri siano solo pedine di una scacchiera, mosse da un giocatore che le manovra senza scrupoli.

È lunedì mattina o meglio dovrei dire domenica notte. Sono le quattro.

La mia mente, ormai stanca, vecchia e logora, divaga senza un fine ben preciso. I ricordi riaffiorano omettendo la logica, senza un iter temporale definito e soprattutto ignorando che io li abbia cercati!

In quella stanza lugubre, come lugubri sono le persone che la abitano, ci sono anch’io, ormai steso in questo letto di ospedale da oltre quattro mesi.

Alla mia veneranda età sono ben consapevole che a breve dovrò lasciare per sempre questo mondo, anche se non mi sento pronto, sfido chiunque a esserlo!

Riesco ancora ad alzarmi da solo per fortuna e a stare in piedi per qualche minuto, poi, ahimè, sono sempre costretto a sedermi perché le gambe non mi reggono più, sento dolori ovunque. La carta d’identità non ha mai fatto sconti a nessuno.

Come tutte le mattine, cerco di fare qualche passo fin dove riesco, seguendo i consigli dei medici e anche solo di coloro che mi vogliono bene: «Cerchi di muoversi un po’ ogni giorno, senza affaticarsi troppo, si sforzi. Qualche decina di passi sono sufficienti, ne beneficia il corpo e la mente».

Continua a leggere

Frasi sentite almeno un centinaio di volte un po’ da tutti: dottori, parenti, persino da persone sconosciute che cercano in qualche modo di tirarmi su il morale, non capendo che ho ben chiaro in mente di fargli pena, non cerco commiserazione! Stesse parole anche dagli amici, eh già gli amici… Ormai quelli veri, della prima ora, coloro sui quali avresti voluto e potuto contare sempre, incondizionatamente, senza dover dimostrare niente, spogliandoti anche delle tue debolezze, sono tutti scomparsi. Restano solo i buoni conoscenti, quelli della seconda ora o dell’ultima, che contano per te solo per passare qualche momento in compagnia, per non restare solo, ai quali non daresti però più di quanto non meritassero davvero.

A breve saranno le cinque di una mattina uggiosa, e dovrebbero arrivare le due infermiere che, fatto il giretto da me e da altri miei “concubini”, finiscono il turno di notte. Mary, alta e mora, trentadue anni, di bell’aspetto. Dal modo di fare carino e gentile.

Una bella figliola, come avrebbe detto mio padre: capelli lisci, carnagione olivastra, con un viso dolce che ne marca i lineamenti come se fosse stata scolpita da due o tre mani diverse; un misto di tratti somatici orientali ed europei, con qualche accenno anche alle popolazioni indiane del Nord America dell’Ottocento. Almeno, io la vedo così.

Mi ha confidato che ha un fidanzato e che vorrebbe sposarsi, metter su famiglia, ma aspetta che sia l’uomo a fare il primo passo, a chiederle “la mano”. Lui, a suo dire, sembra una brava persona, gran lavoratore nel settore dell’industria meccanica; è direttore produzione presso un’importante azienda vicino Hastings, nel sud est dell’Inghilterra (nella contea dell’Est Sussex). L’altra infermiera, invece, è molto simile a un brutto rottweiler: perennemente incazzata con il mondo, dai modi tutt’altro che gentili e affabili, la si potrebbe definire come un incrocio tra uno scaricatore di porto e un lottatore di sumo. Spero sempre non sia lei a farmi la prima iniezione mattutina, perché sembra usi la mannaia al posto della siringa e la chiappa (flaccida ormai anch’essa) mi resta dolorante per diverse ore. Dopo oltre tre mesi di intensa passione con le sue punture, mi ha finalmente detto il suo nome: «Io sono Adelma, per gli amici Ade». Penso: Ma quali amici che non ne hai… o non ne puoi avere! e le rispondo: «Ah, bel nome, io allora la chiamerò Ade» sicuro di farle cosa gradita.

La riposta altrettanto gentile: «Può chiamarmi come vuole ma intanto faccia i due passi come le ha suggerito il dottor Lewis, mi risulta che lei non segua le istruzioni che le vengono date e questo non va bene, ha capito?!».

Grazie, fine delle trasmissioni.

Io sono italiano, ho ottant’anni, sì proprio ottanta! Non sessanta o settanta. Figlio di immigrati, nato da parto gemellare in quel di Fortezza – piccolo comune di neanche novecento anime, situato alle porte di Bressanone in provincia di Bolzano in Alto Adige.

Vivo ormai da dieci anni a nord di Londra in un sobborgo della city di nome Motta St. John, nel quale arrivai su insistenza del mio unico figlio Giovanni, poiché in Italia, da solo, non ero più in grado di gestirmi; in buona sostanza, considerato non più autosufficiente!

Giovanni si è sposato a Londra nel 1992 con Carol Dogger, una bella inglesina, impiegata alla Royal Mail, ufficio estero, la quale non è purtroppo riuscita a dargli un figlio prima che la lunga malattia ai polmoni lo portasse via per sempre.

Giò – così lo chiamavo sin da bambino –, il mio Giò, dopo una carriera invidiabile da avvocato, viene mandato a dirigere la filiale inglese “Lawyer’s Office and Partners” (Studio Avvocati Riuniti), il più importante studio internazionale con sede a Milano, con oltre venti succursali sparse tra l’Europa, Asia e America Settentrionale.

Neanche il tempo di fare i sei metri che mi separano dal letto al bagno di questo lussuoso hotel – il London Kate Hospital – che improvvisamente il rottweiler e Mary accendono le luci della stanza e, come tutte le mattine, aprono le finestre per far cambiare aria. Mary a bassa voce – con il fare di chi ha massimo rispetto per i pazienti e ne capisce le condizioni psico-fisiche – mi dice: «Buon giorno signor Carlo, le auguro una buona giornata e che la vita le sia sempre amica». Quasi mi commuovo per la splendida frase di Mary, quando, come un avvoltoio con gli artigli ben in vista e pronti per agguantare la preda, Adelma senza tanti se e ma, alza il lenzuolo del mio letto, impugna l’arma e… ZAC nel sedere, e preme pure con forza! Affonda l’ago come se non ci fosse un domani. «Aiaia, con un po’ più di delicatezza no? Sempre la stessa storia» borbotto io. Lei non si fa pregare e mi risponde: «Si vergogni, alla sua età per una piccola punturina ha il coraggio di lamentarsi? C’è gente che sta peggio di lei e non dice una parola». Come un bimbo alla prima vera importante sgridata della mamma, impaurito, la guardo senza riuscire a proferire parola, impietrito, vorrei insultarla ma non ci riesco; sono solo contro il mondo, nessuno mi aiuta. Mi copro, mi giro dall’altra parte del letto sul fianco della chiappa buona e torno mestamente nell’oblio, nel mio oblio.

Commenti

Ancora non ci sono recensioni.