Ogni giorno ho atteso impaziente la visita di parole nuove,

seduto composto in fondo a quella scatola di mattoni

ammuffiti e scaldata appena da una

piccola stufa annerita dal tempo e dal carbone. E

ogni giorno loro sono venute a presentarsi, diventando

gli anelli di una catena che mi teneva stretto, senza

farmi prigioniero. Non come i numeri che

sommati, moltiplicati, divisi, sottratti, finivano per

essere sempre gli stessi, mantenendo saldi una coerenza,

decisa sin dal loro principio, su chi volessero

essere: 2+2=4 in qualunque posto della mappa su cui

avessi puntato l’indice.

Trovavo questa loro universalità terribilmente noiosa e,

a dirla tutta, pure prepotente perché per essere

accettati nel loro mondo bisognava allinearsi a quella

realtà sempre uguale. Invece le parole offrivano il

passaporto ad ogni pensiero, senza pretendere di averlo al

piede come un cane, piuttosto lasciandolo scodinzolare

libero come un aquilone, alto nel cielo. E, in questo, a

sentire la mia famiglia, io ero anche troppo bravo.

«Lucio vive in un mondo tutto suo. Mai coi piedi

per terra!» era l’accusa mossa da mia madre davanti

agli altri.

«Quello lì ha sempre la testa tra le nuvole» le faceva

eco mio padre, scuotendo la sua.

La scuola mi insegnò che in me non c’era niente

di sbagliato: ero semplicemente capitato in una famiglia

in cui tutti erano diversi da me. O io da loro,

che poi è lo stesso.

Là, per la prima volta, ero stato compreso, inteso

proprio come essere parte di qualcosa che mi somigliasse,

e io mi ero riconosciuto soprattutto in quei

nomi e verbi che non seguivano le leggi degli altri, ma

che era bastato definire “irregolari” per accettarli,

senza alcuna volontà di giudizio.

Tra tutti i sostantivi che conoscevo, quello che

preferivo era “soqquadro” perché, nell’eccezionalità

dell’espressione con la doppia “q”, manifestava tutta

la sua volontà di mettere scompiglio.

Io lo trovavo rivoluzionario, quasi al limite dell’anarchia,

altra parola sentita girare per casa fin da

quando ero piccolo, perché il bisnonno Martino, detto

Bakunin, era stato un anarchico dichiarato. Mia nonna

Lenina raccontava sempre che quando si seppe che

Gaetano Bresci aveva sparato al re, Martino detto

Bakunin entrò in chiesa – cosa che non faceva mai – e

fece suonare le campane a festa, fino a quando il

parroco chiamò le guardie per portarlo via.

«Anarchici sono quelli che credono nella libertà

degli individui e sono contro il potere precostituito»

ripeté fino alla morte, come una preghiera pagana.

Se aveva ragione, allora le parole erano sicuramente

anarchiche e io pure. Anche se la nonna mi

aveva detto che era meglio non dirlo tanto in giro.

La mia attrazione per le parole era talmente nota

da farmi guadagnare il ruolo di “addetto al vocabolario”

nei momenti dedicati alla lettura in classe: io in piedi,

accanto alla cattedra, su cui il dizionario stava a

pagine divaricate, bendisposto a farsele sfogliare avanti e

indietro ogni volta che un mio compagno chiedeva il

significato di un sostantivo, un verbo o un aggettivo.

La sua mano alzata dava il segnale d’inizio alla

mia caccia in quella giungla di carta. Tante volte si

trattava di termini che conoscevo e avrei potuto

spiegare senza leggerne la definizione, come pretendeva

la mia maestra, la signorina Ambrosini.

Tutti noi l’adoravamo perché non alzava mai la

voce, né la bacchetta, come invece faceva il maestro

Ferroni, che lei aveva sostituito in seconda classe,

quando lui era partito volontario per la guerra in

Africa, senza fare mai più ritorno. Al Podestà, che

l’aveva definito “un apostolo della civiltà fascista,

caduto da eroe per la Patria”, aveva fatto da contrappunto

mia nonna che l’aveva considerato, più sinteticamente, un cretino.

«In quale altro modo si può chiamare uno che va

di sua volontà a morire nella sabbia al motto di

“Credere, obbedire, combattere”?»

A differenza del cretino, che si limitava a usare

il Testo Unico di Stato, la maestra Ambrosini era

riuscita a scavalcare l’ostilità della regia direttrice

didattica riguardo certi libri di sua proprietà, sostenendone

“il glorioso compito di preparare i cuori e

le menti dei fanciulli a seguire gli insegnamenti del

nostro Duce”.

Davanti a quelle parole e, soprattutto, a quel

nome, la direttrice aveva finito col dare la sua benedizione,

con tanto di braccio alzato nel saluto romano.

Tra quei libri, i romanzi di Verne e Salgari erano i

miei preferiti.

«Salgàri.»

«Sàlgari.»

«Salgàri!»

«Sàlgari!»

Strillavamo ogni volta, divisi in due fazioni, come

piccole aquile appollaiate su nidi fatti di banchi

tarlati, fino a quando la maestra non riusciva a zittirci,

minacciandoci con dettati, conti o poesie da imparare

a memoria.

Non mi stancavo mai di ascoltare, anche quando a

leggere era quell’asino di Marsili, le storie fantastiche

di mondi lontanissimi che mi accompagnavano poi

fino a casa, mentre attraversavo i campi abitati da bestie

selvatiche, pronte a tendermi agguati tra i canneti

e che nulla avevano a vedere con le nostre che chiunque,

da queste parti, era in grado di spaventare e cacciare:

nel mio immaginario, tigri e leoni prendevano il

posto di cinghiali e fagiani.

In quell’ambiente di terra molle e moscerini, acqua ferma

e zanzare, io non ero più Lucio, il figlio del

Beppe e della Rosa, ma il grande esploratore Villani,

che aveva scoperto la Pietra Celeste della Saggezza

Suprema dietro il muro d’acqua delle cascate Vittoria,

decifrato le tavolette d’argilla bianca del re Tahi-Katù,

seppellite nel cuore sabbioso del Sahara, recuperato

l’ampolla col filtro della verità dagli abissi del Mar

dei Coralli, e che si era avvicinato – più di chiunque

altro – alla mitica Atlantide, immersa in qualche dove

liquido del Mediterraneo.

Dal bordo erboso di acqua bassa del Po che perimetrava

la nostra cascina, salpavo su un monumentale piroscafo

diretto verso l’Africa Nera, a caccia

dei grandi felini, lontani cugini dei miei gatti, con

cui ingaggiavo lotte furibonde nell’aia. Decollavo su

un luccicante Douglas DC-3 alla volta dell’India misteriosa

per catturare la temibile tigre bianca, in un

lungo inseguimento tra i canneti a corona del Gange,

inoltrandomi nelle verdi risaie al seguito di un branco

16

di Chital dal manto rosso e rischiando, ad ogni passo,

il terribile morso del Cobra dagli Occhiali.

I cinegiornali dell’Istituto Luce narravano delle

mie rocambolesche imprese e nel bar di Argante, al

centro del paese, tutti si riunivano per ascoltare, dalla

voce nasale della radio, l’ultima mirabolante cronaca

di Lucio Villani, l’eroe italiano che, con un solo colpo

di fucile, aveva abbattuto la terribile tigre Sun-Almakesh,

il terrore di tutti i villaggi del Kerala.

Mia nonna Lenina era una cacciatrice di pianura formidabile.

Da giovane aveva fatto la mondina e

a fine giornata, con le gambe cotte nell’acqua ferma

della risaia, catturava rane. Ci volevano tecnica e talento

per prenderle, perché si pescavano con il filo,

ma senza amo, perciò bisognava essere rapidi nel

bloccarle, sennò avevano il tempo di fuggire. Prima

spezzava loro le gambe, perché non scappassero, e

poi le accoglieva nel suo grembiule. Sua sorella, la

Carla, era invece abilissima a catturare i serpenti

di risaia, che strozzava rapida per poi allacciarli sul

fianco della cinta, facendo un nodo col loro corpo

spezzato.

Le carni delle rane e dei serpenti erano la risposta

bagnata al pollo: carni di acqua dolce, fangosa, sospirato

rinforzo di una cucina povera di terra sommersa.

La nonna era anche la regina dei numeri. Li toglieva e

li aggiungeva, facendoli girare come l’abile

giocoliere fa con le palle lanciate a cerchio nel cielo.

Era una donna di carne e logica che non immaginava

un’ipotesi diversa dal fatto che 2+2 fa sempre 4.

Nel far di conto era più rapida del ragioniere Arrighi,

quello del Consorzio, che non mancava mai di

ripetere come lei fosse l’unica in grado di batterlo da

lì a Bologna.

Lei diceva di aver preso tutto da suo padre, quel

Martino detto Bakunin tanto fissato con le teorie rivoluzionarie

da chiamare i figli: Carla in onore di

Marx, Federico per Engels e Michela, mia nonna,

proprio per il suo idolo, Bakunin.

In realtà, io l’avevo sempre sentita chiamare Lenina

per via della sua ammirazione per Lenin. Se non

fosse stato per suo marito che arrivò appena in tempo

a tirarla giù dal treno, sarebbe andata a combattere la

Rivoluzione d’Ottobre del ’17 tra le fila dei bolscevichi.

Bolscevico: [bol-sce-vi-co] agg. Che appartiene alla

fazione maggioritaria e di sinistra del partito

socialdemocratico russo. estens. Comunista; rivoluzionario.

La nonna aveva applicato la sua logica ai colori,

elaborandone una teoria tutta sua.

«Esistono colori docili,» mi diceva «disposti a

piegarsi al nome che accompagnano. Colori come il

bianco, il nero, il rosso, il verde, il giallo… E poi ci sono

colori che non si declinano, come il rosa, il viola e il

blu, con cui ho voluto chiamare i miei figli, contro il

parere di tutti, per primo quel bigotto di tuo nonno,

perché volevo che, almeno nell’intenzione, loro restassero fedeli a se stessi.»

Mio zio Blu non si curò mai troppo del colore che

portava. Innanzitutto perché, grande e grosso com’era

sempre stato, nessuno aveva mai osato prenderlo

in giro e poi perché i suoi occhi erano proprio di quel

colore, per cui il suo sembrava più un soprannome,

come si usa da queste parti.

Quando nacque, la nonna disse al prete che l’avrebbe

battezzato solo per non far morire di crepacuore suo

marito, che gli serviva nei campi, ma che il nome sarebbe

stato quello, sennò che considerasse pure il suo primogenito

come la più giovane pecorella smarrita del gregge.

«E poi scusate, don, ma vorrete mica dirmi che

Gesù è un nome normale? Va là, va là… che non ci

credete nemmeno voi!» concluse, congedandosi.

Per fortuna del buon curato, andò meglio con mia

mamma e mia zia, rispettivamente Rosa e Viola.

Per mia madre l’unico cruccio stava nel fatto che,

date le sue forme, la gente la chiamava Rosetta, come

le pagnotte, invece la zia Viola ne fece quasi una malattia,

perché diceva di non pensare al fiore, ma ai paramenti

ecclesiastici della Quaresima. Era convinta

che le sue sfortune derivassero da quel nome.

«È per questo che l’Artemio se n’è andato» ripeteva,

anche se noi tutti sapevamo che era per via

dell’Anselmo.

Mio cugino Anselmo aveva nove anni e tre ictus,

come contava la nonna. Da quando era nato non aveva

mai toccato terra. Viveva da sempre in un mondo di letti.

Don Vito diceva che era un dono del cielo, ma ai

tempi che lo zio Artemio stava ancora qua, quando

guardava quel figlio, invece di ringraziare il Signore

invocava il nome di Dio invano.

Anselmo mangiava poco e parlava ancora meno.

Tutte parole di consonanti o vocali. Non riusciva a

mischiarle insieme. Sembrava un burattino di poca

carne, una marionetta senza fili a sostenere il suo fragile guscio.

La zia Viola parlava sempre con lui e per lui.

«Lucio, l’Anselmo vuole sapere com’è andata a

scuola.»

«Lucio, porteresti un bicchiere d’acqua all’Anselmo? Dice che ha sete.»

Eppure io non sentivo niente, nemmeno suoni

semplici da alfabeto.

Lo spiavo nelle ore che seguivano il mio ritorno da

scuola, tra una faccenda e l’altra.

Mi sembrava sempre di andare a vedere un morto, anche se

Anselmo gli occhi li muoveva. Erano blu,

tipo quelli dello zio, ma liquidi come acqua di risaia.

Li spostava a scatti, come fossero rane, e non li sbatteva

mai, se non per dire sì o no. Così, almeno, si convinceva la zia Viola.

La nonna lo trattava come un soprammobile. Entrava e usciva

dalla stanza come fosse stata abitata

solo dai suoi poveri arredi. Da donna di campagna,

pratica e senza pietà, alla notizia che mio cugino non

avrebbe mai parlato, né camminato, aveva guardato

il dottore e aveva sentenziato: «Bisognerebbe dargli

un colpo in testa o affogarlo, come si fa con le nostre

bestie malate».

silviomorello

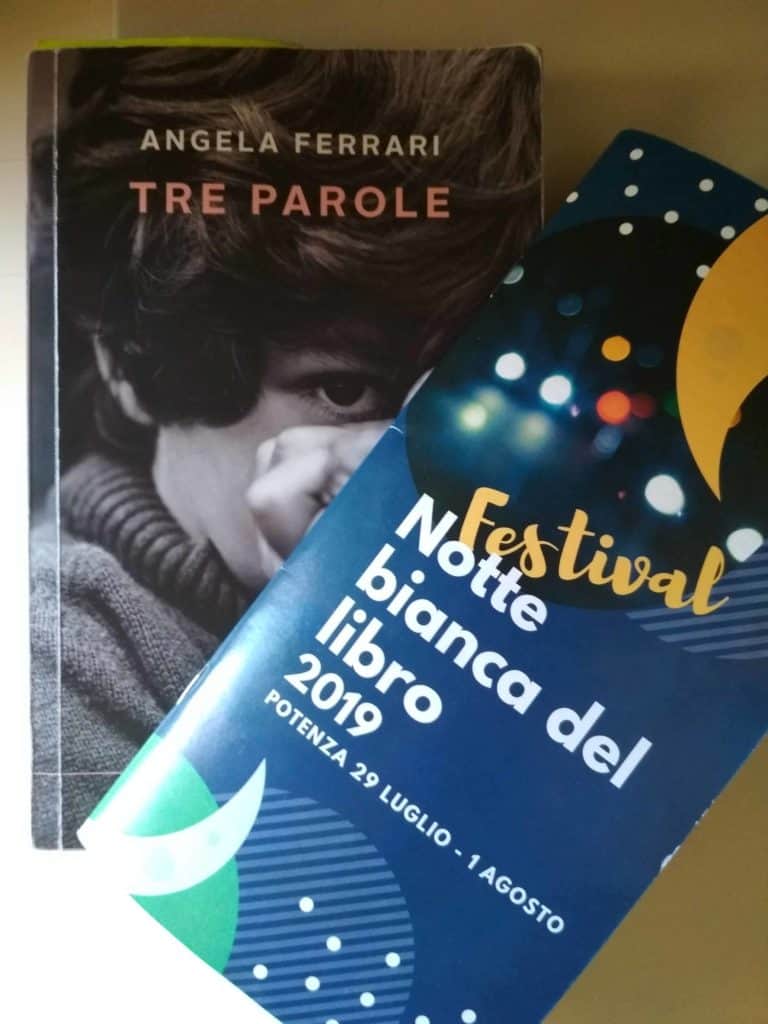

Un libro da leggere d’un fiato.

La leggerezza di un bambino ansioso di scoprire, un mondo mescolato tra i racconti di un libro e la realtà sempre un passo avanti.

Nuove e parole corrono tra le pagine, e si mescolano con la realtà del tempo fatta di ingiustizie e crudeltà.

“Tre parole”, un mondo che racconta la vita di paese un po’ lontana dall’assurdità della guerra e la storia di un bambino che in un’estate diventa adulto.

La ringrazio per questo viaggio.

Laura (proprietario verificato)

LETTO TUTTO D’UN FIATO!!! Fantastico, scorrevole, ricco di spunti su cui riflettere ed allargare la mente anche dei piccini. Lo consiglio calorosamente a tutti.

Ci è piaciuto tantissimo!

Abbiamo apprezzato la frase di pag.9, riso a crepapelle a pag.26, sognato quel luogo di pag.82, però ma … e … ma però (anche se non si dice) ci siamo rimaste malissimo a pag.157, poi il sorriso è ricomparso a pag.161 intuendo la fine e tale è rimasto a pag.200. Ora un po’ di “malinconia” nel sistemarlo su quel ripiano della libreria di casa consapevoli che i protagonisti, ormai nostri amici, ci mancheranno.

Angela Ferrari (proprietario verificato)

“Ti presento i miei” potrebbe essere il titolo, preso in prestito dal cinema, per descrivere il rapporto tra te, cara Vittoria, e i miei racconti, dato che sei sempre la prima a cui li faccio leggere. Sapevo che “Tre parole” ti era piaciuto (non quanto “La pelle dell’orso”, probabilmente, ma quella è tutta un’altra storia) e con il tuo commento l’hai ribadito.

Grazie mille.

PS Un pensiero a quelli che non si piegano al vento che tira dalla parte opposta al loro pensiero.

vittoria.grosso.ag.allianz (proprietario verificato)

Ho avuto la possibilità di leggere in anteprima il romanzo Tre parole di Angela Ferrari e leggendolo ho imparato ad amare Lucio, il suo mondo costruito con le parole e la realtà parallela che stava preparandosi per il mondo intero nell’estate del’39.

Ascoltando la nonna Lenina ho ritrovato i racconti che di quegli anni, così duri per chi viveva in campagna e non si era piegato al nuovo vento, mi narrava il mio caro nonno: da questa radice comune, inizia un racconto bellissimo, narrato con la leggerezza di chi conosce il potere delle parole e le assembla armoniosamente creando una cornice perfetta per descrivere il prezioso dono dell’amicizia, ” sintesi tra l’amore e il rispetto” come ci insegna Lucio.

Le pagine scorrono velocemente e Lucio impara a conoscere L’infinito e il teorema di Pitagora, ” parti di due mondi diversi ma egualmente belli” : accetta la chiamata ed il suo viaggio dell’eroe lo porterà a comprendere l’importanza della conoscenza che rende liberi e soprattutto la necessità di condividerla per crescere verso un mondo che non sarà perfetto, ma che può essere più sereno, pacifico e felice.

Angela Ferrari

Che belle parole, Ale… Grazie! Spero tanto che questo romanzo sia all’altezza delle aspettative che hanno creato in te i due racconti che hai letto. Grazie ancora! Un abbraccio

Alessandra Mei (proprietario verificato)

Ho letto un paio di opere di questa scrittrice. Due racconti brevi. E ne sono stata travolta. Le descrizioni erano talmente profonde che ho conosciuto i personaggi, ho visto i loro volti come fossero conosciuti, mi sono immersa nei paesaggi assaporandone i colori e perfino i profumi. Attendo questo libro perchè l’autrice sa davvero danzare con le parole.