Il sogno di ogni scrittore emergente: vincere un premio letterario, essere pubblicato da una casa editrice, scalare le classifiche e vendere i diritti per un adattamento cinematografico. Successo, denaro, il giusto riconoscimento per intere notti passate a battere i tasti del computer dando vita a storie e personaggi. È questo che ha ottenuto lo scrittore che si cela sotto lo pseudonimo di Manolo Written, ma… a sua insaputa.

Il sogno di ogni scrittore emergente si è infatti trasformato per lui nell’incubo più angosciante: il romanzo gli è stato rubato da qualcuno che si spaccia per lui e che si sta godendo l’immeritato successo. Quando lo viene a sapere, ogni suo tentativo di ottenere giustizia cade nel vuoto e tutto ciò che gli rimane da fare è ricorrere a un piano tanto ingegnoso quanto inquietante…

CAPITOLO I

Il cinema era gremito in ogni ordine di posto. Il rosso bordeaux pervadeva la serata. Le poltrone, la moquette, anche le pareti laterali dove erano posizionate le casse acustiche: era tutto dello stesso colore.

Gli ottocento posti erano stati presi d’assalto con largo anticipo. La proiezione era prevista per le ventuno. I giornalisti e la giuria sedevano nelle prime file. Anche se non era la posizione migliore per la visione del film, avevano i posti riservati come a teatro, dove la vicinanza al palco e agli attori era sinonimo di prestigio e importanza per chi li occupava. Nei giorni precedenti si era fatto un gran parlare del film del regista emergente, Tullio Oppedisano, rimasto rapito dal romanzo di un esordiente, tale Eugenio Storti, che dal nulla aveva confezionato un’opera prima da lasciare senza fiato.

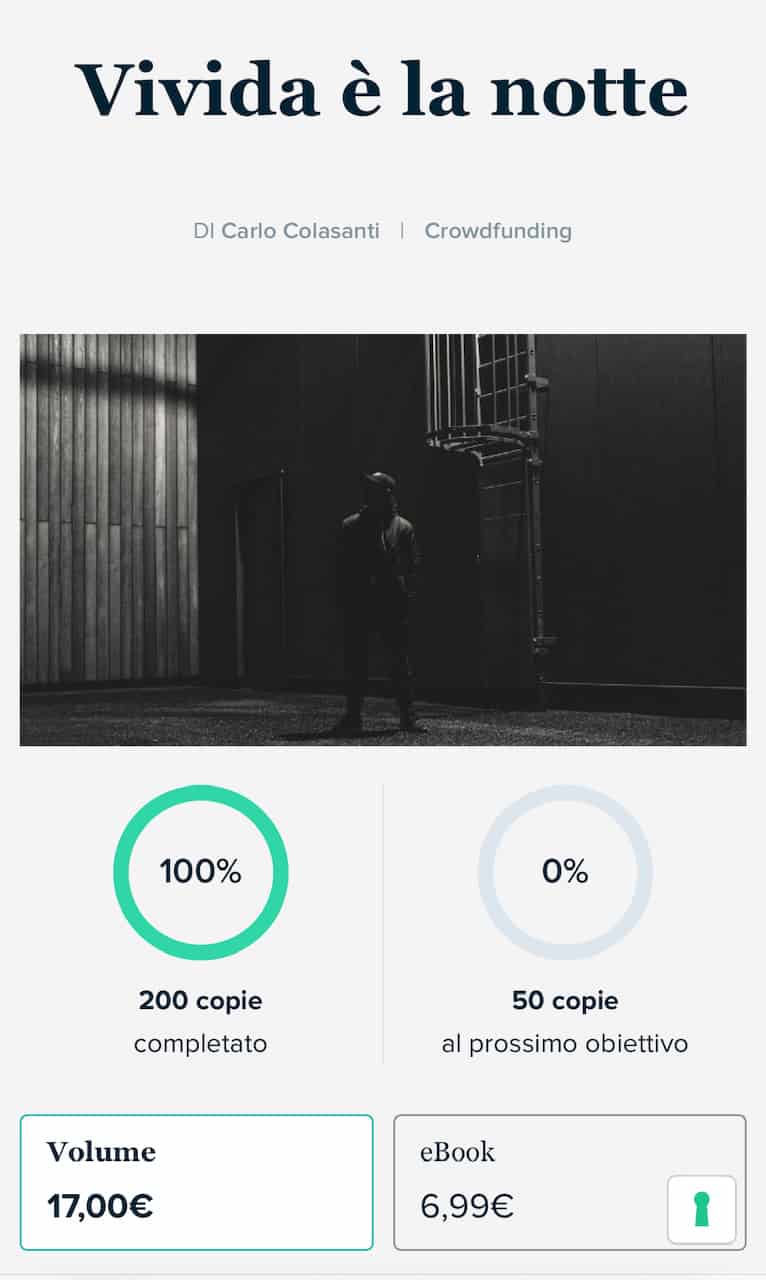

Vivida è la notte era un romanzo ruvido, e lasciava il lettore incollato alle duecentottantaquattro pagine, coinvolgendo tutti i sensi così da rimanere storditi. In soli sei mesi erano state vendute centomila copie, dando lustro alla piccola casa editrice, la Chiti Edita, che in passato aveva raggiunto con il suo ro- manzo di punta la tiratura massima di quattromila copie.

Continua a leggere

1

Oppedisano aveva ricevuto per posta il testo direttamente dall’autore. Era una delle copie mandate dall’editore allo Storti, previo pagamento. Il regista aveva guardato con sospetto il libro, e solo la sua innata curiosità lo aveva fatto inoltrare nelle prime pagine. Lo aveva letto tutto in una volta, rinviando gli appuntamenti della giornata.

Non era riuscito a capire bene cosa lo tenesse incollato a quella storia. Sentiva solo che doveva leggerla e basta. Lo stile era colloquiale, sembrava quasi di ascoltare il racconto in un bar di periferia. Finito il libro, aveva inviato una e-mail all’autore, previo accordo con la casa editrice, e gli aveva chiesto i diritti per il film. Mentre lo leggeva, le immagini di quella che sarebbe stata la trasposizione cinematografica gli scorrevano in testa.

Dopo sei mesi, il film era pronto per partecipare al festival del cinema di Foligno. Mancavano oramai pochi minuti alla proiezione; Tullio Oppedisano sedeva in terza fila, accanto a lui la sua compagna Miriam, che aveva curato il montaggio, e l’autore del romanzo. Eugenio Storti, inguainato in un tre bottoni aderente com- prato due settimane prima, aveva il viso rubizzo per il nodo della cravatta esageratamente stretto. La camicia inamida- ta con il colletto alla francese premeva sulla giugulare e la faceva pulsare in modo frenetico, affaticando il suo cuore sedentario.

Il successo lo aveva travolto; lui, un operatore ecologico ventinovenne, considerato mediocre per eccellenza e sposato con Ambra, sua compagna di liceo, non aveva eccelso mai in niente.

La timidezza era da sempre la sua compagna preferita. Gli sport gli erano indigesti e si accontentava del ruolo di spettatore anche quando dentro fremeva per buttarsi nella mischia. Con il libro, la vita gli era cambiata; persino sua moglie, anche se non era con lui alla proiezione, aveva stentato a credere che quel capolavoro letterario, così lo avevano definito i critici, fosse opera sua, visto che lei non era a conoscenza di quella sua passione e tantomeno lo aveva mai visto scrivere una riga.

Commenti

Ancora non ci sono recensioni.